18세기 후반에 접어든 조선 사회에는 북학파로 불리는 홍대용을 필두로 연암 박지원, 초정 박제가 등이 나라의 부강을 위해서라도 청(淸)과의 문물 교류를 제한 없이 해야 한다는 주장을 펴고 있었으며, 문화계에도 표암 강세황, 추사 김정희는 물론 자하 신위 등이 직접 연경을 다녀오고 청나라 문인들과의 활발한 교류를 펴는 등 대륙의 문화를 적극 받아들이고 있었다. 우리 것에 대한 애착심이 뿌리 깊었던 서예계에는 동국진체라는 글씨의 맥락이 옥동 이서로부터 원교 이광사로 이어져 왔으며 이를 누구보다 흠모하며 천착했던 이가 창암 이삼만(蒼巖 李三晩, 1770~1847)이었다. 당시 작은 향촌에 불과한 전주 지역에서 활동하며 자신만의 독특한 서체인 행운류수체(行雲流水体)를 완성한 이가 창암이었다. 여기서는 창암의 작품 중 방일하면서도 그의 진면목이 가장 잘 드러나는 [서도이한(書道以漢)]을 통해 그의 생애와 작품세계를 돌아보기로 한다.

당대의 명필 추사와 비견되다

창암이 24세 되던 해에 부친이 약초를 캐다 뱀에 물려 죽게 되자 이후 창암은 보이는 대로 뱀을 모두 죽이는 지극한 효심을 보였다. 얼마 전까지만 해도 전북 지역에서는 음력 정초에 뱀의 액막이로 ‘축사장군이삼만(逐蛇將軍李三晩)’이라고 쓴 방(榜)을 마루 기둥 아래에 거꾸로 붙이는 풍습이 남아 있었다. 집안은 갈수록 궁핍해졌으나 글씨 공부에 대한 창암의 열정은 더욱 뜨거워졌다. 어려운 살림에도 불구하고 서예 초학자들의 지도용 목판본인 <화동서법(華東書法)>을 간행한 것이 창암 나이 31세로, 그의 서예에 대한 애정을 족히 짐작할 수 있다. 이 무렵 반평생의 동반자로 함께 한, 음률과 문장에 빼어났던 심녀(沈女)를 만나 예인(藝人)으로서의 예술적 교감과 무산지몽(巫山之夢)을 나누며 30여 년을 함께했다. 그녀가 세상을 떠나자 자신의 선산 아래에 고이 묻고 묘비문을 직접 썼을 정도로 넉넉한 남정네의 정분을 보였다.

창암을 이야기할 때 빠짐없이 등장하는 것이 당시에 이미 명필로 이름이 높던 추사와의 만남이다. 추사가 윤상도의 옥사사건으로 곤욕을 치르고 난 뒤 제주로 유배 가는 길이었으니 1840년 9월쯤으로 짐작된다. 추사가 굳이 전주를 들러 창암을 만났다고 하는데 여기에는 전설 같은 두 가지 이야기가 전해진다. 이때가 창암이 71세요, 추사가 55세로 두 사람은 열여섯 살의 나이 차가 있었다. 이때 처음 창암의 글씨를 본 추사가 “노인께서는 글씨로 겨우 밥은 먹겠습니다.”라고 아주 폄하하여 말하자 화가 난 창암의 제자들이 추사에게 주먹질까지 하려 했지만 창암이 겨우 이를 말렸다. 그때 창암이 말하기를 “저사람은 글씨는 잘 쓰지만 조선 붓의 해지는 멋과 조선 종이의 번지는 맛을 알지 못하는구나.” 했다는 이야기가 그 첫 번째다.

다른 하나는 두 사람의 첫 만남에서 노대가들답게 추사가 먼저 창암에게 글씨 쓰기를 청하였으며 창암이 “붓을 잡은 지 30년이 되어 자획을 알지 못한다.”고 사양하였고, 추사가 다시금 간곡히 청하니 마지못해 두보의 오언절구 <강벽조유백(江碧鳥逾白)>을 휘호했다. 추사가 글씨를 보곤 과연 명불허전이라며 찬탄을 마지않았다는 이야기다.

모든 형식을 초탈한 행운류수체

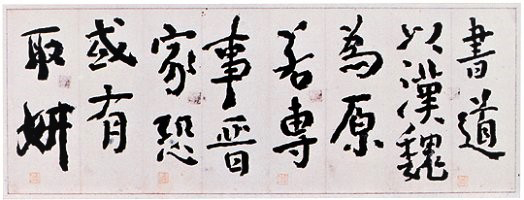

서도는 한나라와 위나라의 글씨를

근본으로 삼아야 하는데

만약 진나라의 글씨를 배우면

혹여 아름다움만을 취할까 두렵구나.

(書道以漢魏爲原若專事晉家恐或有取姸)

서예 글씨의 근본은 예스러우면서도 위엄이 있는 위와 한시대의 글씨를 배우도록 권유하며 진시대의 글씨를 배우면 연미한데 빠지기 쉽다고 경계하는 창암의 서예론이다. 글씨체는 해서(楷書)와 행서(行書)의 구별이 극히 어렵도록 두 가지 서체와 행태가 형과 필획은 마치 어린아이가 쓴 것처럼 천진스러운 모습으로, 얼핏 보아 좋은 글씨로 보이지 않는다. 노자 45장에 이르기를 “아주 곧은 것은 굽은 듯 보이며 큰 기교는 치졸한 듯 보이고 웅변은 눌변 같은 인상을 준다.(大直若屈 大巧若拙 大辯若訥)”고 했다. 번뜩이는 예리함은 졸함 속에 모두 감추어 둘 뿐 다른 이의 눈을 전혀 의식하지 않으며 아름다움과 추함도 구분치 않으며 오직 득필천운(得筆天韻)의 경계에 이른 이가 바로 창암이 아니겠는가.

평생을 정읍과 전주 지역에만 살았던 향촌선비 창암은 글씨 하나에 그의 모든 것을 바치며 구름이 피어나듯 물이 흐르듯 한 유수체를 완성했다. 흔히들 추사가 경화사족으로서 글씨에 천재적인 재주를 가졌다면 창암은 글씨에 미친 서광(書狂)이라 일컬었다. 1848년 삭풍이 몰아치던 겨울날, 귀양에서 풀려난 추사가 흠모하던 창암과의 정을 나누려 다시 전주를 찾았지만 그는 한 해 전 78세의 나이로 이미 세상을 떠나고 없었다. 완주군 구이면 외진 숲속의 창암 유택. 그곳에는 추사가 써주었다는 묘비문은 흔적이 없고 낯선 이의 글씨가 쓸쓸히 지키고 있다.

창암 이삼만의 묵적 <서도(書道)>