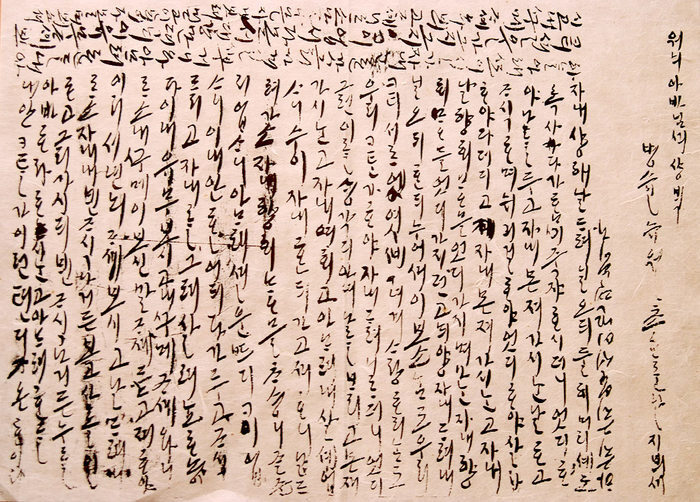

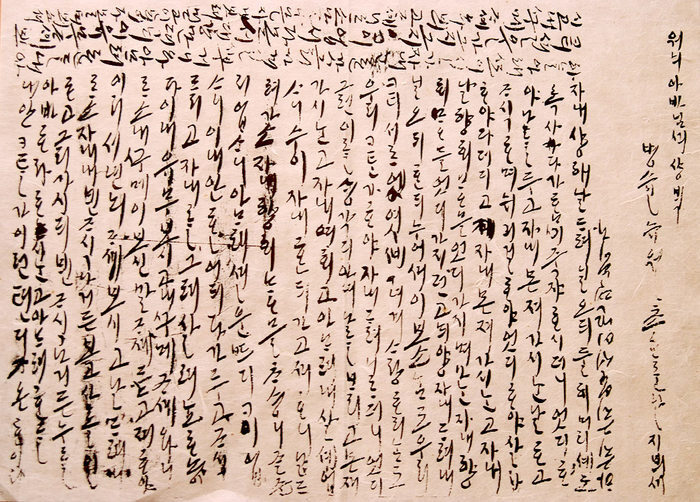

이응태 부인의 편지

클릭하시면 원본크기로 보실 수 있습니다.

이응태 부인의 편지

우리는 가끔 옛사람의 무덤이나 심해의 난파선 등에서 나온 부장품을 통해 뜻밖에도 당대의 실상을 생생하게 대면하는 경우가 있는데, 1998년 안동의 한 사대부가의 분묘에서 놀라운 부장품이 출토되어 세간의 이목을 집중시켰다. 안동시 정상동에서 택지조성 사업을 위해 분묘를 이장하는 과정에서 매우 보기 드문 미라 상태의 사체가 두 기의 옛 무덤에서 출토되었다. 하나는 고성(固城) 이 씨 15대손인 이명정(李命貞)의 부인 일선(一善) 문(文) 씨였으며 다른 하나는 20여 일 뒤 출토된 그의 손자 이응태(李應台)의 시신이었다. 이응태는 짧은 턱수염을 한 건장한 젊은이의 모습이었는데 특히 그의 가슴 위에 살포시 얹혀 있던 한글 편지 한 통이 이채로웠으며 이는 각종 매스컴에 다투어 보도됨으로써 크게 세간의 주목을 받았다. 400여 년 전에 살았던 한 지방 사족(士族)의 아낙이 사별한 남편의 가슴에 고이 안겨준 편지가 이렇게 홀연히 우리 앞에 다가온 것이었다. 그 내용이 부부간의 지극하고도 애틋한 사랑의 이야기라 펼쳐보기 다소 민망할 정도이나 이 편지글을 통하여 당시의 시대상과 부부간의 정분을 더듬어 보는 것도 좋을 듯싶다.

망자를 향한 가족의 절절한 사랑

편지와 함께 출토된 부장품은 아내가 정성스레 짠 미투리 한 쌍, 부친과 형의 편지, 당시의 여러 복식 등 모두 70여 점이었다. 부장자는 180cm 정도의 매우 큰 키와 건장한 체격을 가진 남정네로서 고성 이 씨의 족보 등을 통해 이응태로 밝혀졌으며, 1586년 서른한 살의 젊은 나이에 세상을 떠났음을 알 수 있었다. 부친의 편지에 의해 이응태의 아들 이름이 ‘원’이었음이 밝혀져 이 편지를 ‘원이 엄마의 편지’라 부르기도 한다. 아내의 편지에는 ‘그 밴 자식 나거든 누구를 아버지라 부르게 하시나요.’란 구절이 있어 유복자까지 둔 슬픈 사연이 있음도 알게 되었다. 출토 당시 사체의 머리맡에는 미투리 한 쌍이 곱게 놓여 있었다. 남편이 몹쓸 병에 걸리자 아내가 쾌유를 비는 간절한 마음을 담아 자신의 머리카락과 삼을 섞어 미투리 한 쌍을 지었으나 남편은 끝내 이를 신어보지도 못하고 세상을 떠난 것으로 보인다. 미투리를 싼 한지의 글씨가 대부분 훼손되었지만 ‘이 신 신어 보지도 못하고...’란 글귀가 남아있어 저간의 사정을 짐작할 수 있다. 저세상에서나마 고이 신고 가기를 바라는 애절한 마음에서 무덤 속에 함께 넣었던 것으로 보인다.

부장자의 부친인 이요신은 자식의 죽음을 앞세운 비통함을 달랠 길 없었겠지만 생전에 부자의 정으로 주고받았던 편지 13통을 자식의 무덤에 넣어주며 자신의 쓰라린 가슴을 달랠 수밖에 없었던 것으로 짐작된다. 또한 형으로 밝혀진 이몽태는 사대부가의 풍속에 따라 아우에 대한 애절한 마음을 만시(輓詩)에 담아 그의 무덤에 넣었으며, 이 만시에 적힌 ‘아우와 함께 부친을 모신 지가 31년이 되었는데’란 글귀를 통해 부장자가 젊은 나이에 요절했음을 알게 되었다. 또한 아우가 남긴 자식은 물론 배 속 아이까지 자신이 돌보겠다는 다짐에서 형제간의 남다른 우애도 엿볼 수 있다.

꾸밈없이 쓴 부부간의 사랑 이야기

원이 아버지께

자네(당신) 늘 나에게 말하기를 둘이 머리가 세도록 함께 죽자고 하시더니, 어찌하여 나를 두고 자네 먼저 가셨나요. 나와 자식은 누가 시킨 말을 들으며 어떻게 살라고 다 던져버리고 자네 먼저 가셨나요... 나는 자네에게 늘 말하기를 한 데 누워서 “여보 남도 우리같이 서로 어여삐 여겨 사랑할까요. 남도 우리 같을까요...” 자네를 여의고는 아무래도 난 살 힘이 없으니 빨리 당신에게 가려 하니 나를 데려가세요... 이내 편지 보시고 내 꿈에 자세히 와 말해 주세요. 꿈속에서 이 편지 보신 말 자세히 듣고 싶어 이렇게 편지를 써서 넣습니다. 자세히 보시고 내게 일러주세요...

병술 유월 초하룻날 집에서

부부간의 사랑이 남달랐음이 구구절절 전해온다. 갑자기 찾아온 남편의 죽음과 장례 등 모든 것이 경황없을 처지에서도 아내는 부부간 평소 나누었던 사랑의 이야기를 애절하고도 진솔하게 적고 있다. 꿈에서라도 남편이 나타나 주기를 바라는 간절한 심정은 읽는 이의 폐부를 찌르기도 한다.

서체 또한 정갈하게 써 내려간 궁체가 아니라 자유분방한 민체(民體, 閭閻體)를 취하고 있다. 한달음에 써 내려간 듯한 일필휘지의 필획 속에도 절제의 리듬을 잘 간직하고 있으며 형언할 수 없는 슬픔의 감정이 자연스럽게 배어들고 있다. 전체적으로 단순 소박한 아름다움이 넘쳐나는 서간체가 아닐 수 없다.

16세기 경상도 지역의 방언이 섞인 문장은 요즈음의 우리가 읽어내기가 쉽지 않다. 특히 여자가 지아비를 부르는 호칭으로 ‘당신’ 대신 ‘자네’라고 하는 표현은 우리에게 매우 생소한데 편지에서는 이 호칭이 무려 열네 번이나 나온다. 지금은 낮춤말로 생각하고 부부간이나 윗사람에게 사용하기를 삼가는 말이지만 당시에는 거리낌 없이 사용되었음을 알 수 있다. 호남지역에서는 아직도 공경의 의미로 일부 쓰이는 것으로 알려져 있다.

무덤에서 나온 편지는 400여 년 전에 살았던 한 사족 부부의 사랑과 절망은 물론 그 생활의 일면까지 우리에게 여실히 전해주기에 부족함이 없다. 특히 사별한 남편에게 보내는 아내의 사랑 이야기는 그 무엇과도 비교할 수 없을 만큼 절절하며 그 사랑의 깊이만큼이나 시공을 초월해 후대인들의 가슴을 적신다.