겨우 목숨을 건져서 간 제주 유배

추사가 생원시에 장원 급제한 것은 24세 때였으며 같은 해 겨울 부친 김노경이 동지사로 연경에 갈 때 추사를 자제군관 자격으로 함께 데려갔다. 연경에 머무는 동안 추사는 스승 박제가와 교유했던 조강 등의 인사들을 통하여 당대 최고의 석학인 옹방강, 완원 등을 만날 수 있었으며 이들과 사제의 연을 맺음으로써 추사의 학문 세계가 국제적으로 폭을 넓히는 계기가 되었다.

추사는 34세에 문과에 급제한 후 충청우도 암행어사, 규장각대교, 성균관대사성을 거치는 등 거침없는 출세 가도를 달리다가 45세 무렵부터 정쟁의 회오리 속에 깊이 빠져들기 시작했다. 과거 추사가 충청우도 암행어사로 나가 봉고파직의 처분을 했던 안동 김문의 김우명은 추사 집안을 두고두고 괴롭혔다. 어느 날부터 그들 김문이 득세하자 먼저 추사의 부친을 윤상도 사건에 묶어 고금도로 유배시켰다가 3년 뒤에나 풀어주었다. 추사가 55세 나이 때 동지부사로 내정되어 그동안 서신 등으로 교유해왔던 연경의 오랜 친구들과의 재회를 꿈꾸고 있을 때 한 번 더 윤상도 사건이 재론되면서 추사는 하루아침에 국문을 받는 처지가 되었다. 엿새 동안 서른여섯 대의 곤장을 맞는 이루 형언할 수 없는 수모를 겪고 목숨 또한 풍전등화의 처지에 놓였을 때 오랜 벗 조인영의 도움으로 겨우 사지를 벗어나 제주 대정으로 유배 길을 떠났다.

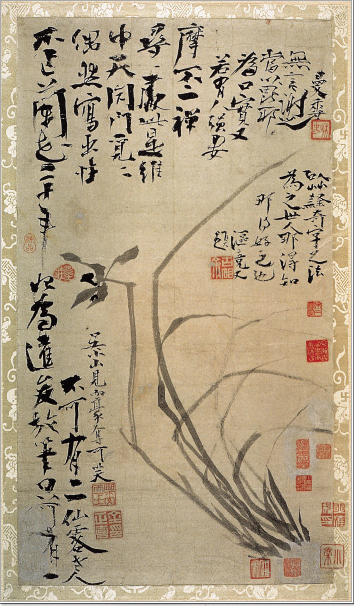

묵희(墨戱)의 극치로 이룬 예술적 희열

그림과 글씨가 서로 어울려 춤을 추듯 전체 화폭을 가득 채우고 있다. 난초 그림 자체만 해도 여느 사군자 그림처럼 여백을 소중히 여긴다는 기존 인식을 일시에 무너뜨리는 파격의 구성이 아닌가! 화폭의 중앙에 꼿꼿이 선 꽃대 하나, 이와 대칭을 이루며 우뚝 선 키 큰 난 잎은 꽃봉오리와 서로 등을 대어 기묘한 조화를 연출한다. 그 아래 친 난 잎들은 세찬 바람이 불어오는 듯 하늘로 솟다가 일정한 간격을 두고 모두 우측으로 휘어져 있으며 난 잎이 교차할 때 생기는 봉안(鳳眼) 또는 상안(象眼)이 자연스레 이루어져 있다. 이러한 난 잎들은 모두 절엽난화법(折葉蘭畵法)을 사용하면서도 삼절(三絶)을 견지하고 있다. 추사 스스로 앞의 ‘사난비체’에서 주장했던 “잎은 가지런한 것을 피하고 세 번 굴려야 신묘해진다”는 이론을 직접 작품으로 보여주고 있지 않은가. 꽃봉오리만 세찬 바람에 맞서는 양 홀로 정면을 향하고 있다. 대 하나에 한 송이 꽃이 피는 일경일화(一莖一花)이니 혜란(蕙蘭)과 구별하는 난으로 보이며 화포와 꽃대는 모두 담묵(淡墨)으로 힘차게 쳤지만 마음의 눈이라는 꽃술, 즉 심점(心點)은 농묵(濃墨)을 찍어 강렬한 인상을 남긴다.

좌측 상단에 있는 화제를 먼저 보자.

난 꽃을 그리지 않은 지 이십 년

우연히 하늘 가운데 본 성품을 그렸네

문 닫고 찾고 찾아 또 찾던 곳

이것이 유마의 불이선이었네

(不作蘭花二十年 / 偶然寫出性中天 /

閉門覓覓尋尋處 / 此是維摩不二禪)

화제는 파격적으로 왼쪽에서 오른쪽으로 읽도록 썼다. 오랫동안 그리지 않던 묵란을 우연히 그리고 보니 추사 자신의 천성이 절로 드러나는 듯 그렇게 찾던 유마힐 거사의 불이선 경지와 같단다. 나머지 제사(題辭)는 그림을 그려달라는 청탁에 대한 거절, 그림을 그린 기법, 그림을 그리게 된 동기들을 재미나게 적고 있다.

청대에 명성을 날린 화가 판교 정섭은 “그리기 전에는 한 치도 정해두지 않고 이미 그린 뒤에는 한 치도 남겨두지 않는다”고 했다. 추사의 <불이선란도>가 바로 이를 증명하듯 어느 것 하나 사전에 계획된 곳도 없고 완성된 이후에는 어느 것 하나라도 뺄 곳이 없어 보이는 추사의 예술적 천재성이자 진면목이 거리낌 없이 잘 나타나고 있다.

학 같이 살다 간 만년

과천 시절에 추사를 직접 알현하고 글을 남긴 상유현의 [추사방현기(秋史訪見記)]에는 신체가 작고 흰 수염을 가진 어른이 푸른 모시 두루마기를 걸치고 손에는 염주를 들고 있었다는 만년의 추사 모습을 생생하게 전하고 있으며 자신은 추사의 글씨가 좋아 보이지 않는데 중국과 일본에서까지 찾는 사람이 많았다고 술회하고 있다. 이렇듯 추사의 글씨에 대한 명성은 나라 안팎에 널리 알려져 있었음을 잘 알 수 있다. 추사의 인생 최고 걸작으로 알려진 봉은사의 [판전(板殿)]은 그의 마지막 절필로서 이 글씨를 쓴 3일 후 생을 마감했으니 향년 71세였다.

큰 파도가 몰아치는 해안 바위가 오랜 침식에 의해 기묘한 아름다움을 연출하듯 위대한 예술가에게는 세상의 시기 어린 질투가 그를 더욱 성숙하게 만든다. 수많은 풍상에도 꿋꿋함을 잃지 않으며 오로지 자신의 학문과 예술에만 매진해 온 추사 김정희. 그가 쌓아온 위대한 업적과 예술의 향훈은 우리들의 가슴에 금석과 같은 굳센 기운으로 남아 영원히 아롱진다.

추사 김정희의 <불이선란도(不二禪蘭圖)>