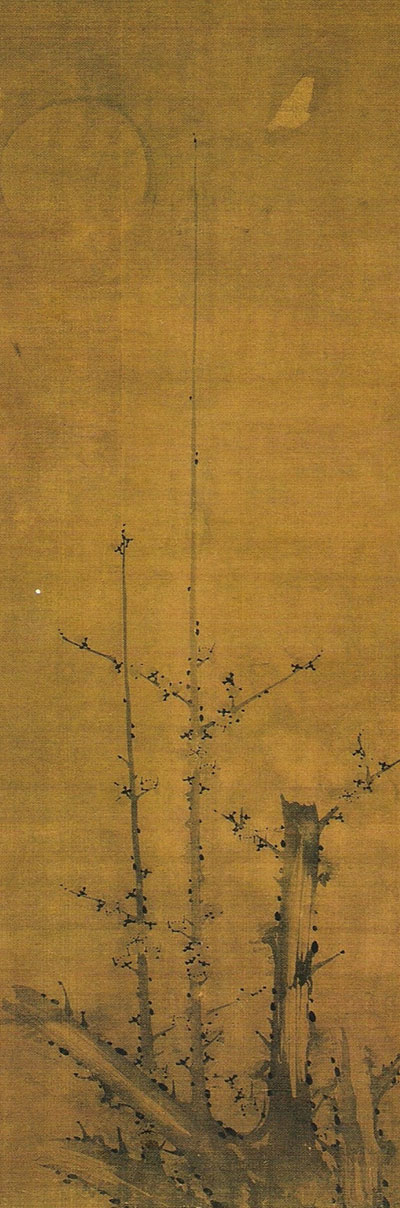

은은한 달빛에 어우러진

그윽한 매화

설곡 어몽룡의 월매도(月梅圖)

절기상 우수, 경칩 즘이면 매화의 개화 시기가 다가온다. 이 무렵에는 겨우내 꽁꽁 얼었던 마음을 추스르고자 이를 직접 찾아 나서는 탐매(探梅) 또는 심매(尋梅) 길에 오르며 매화에 대한 사랑을 나타내기도 했다.

매화를 천하에 가장 뛰어난 물건이라 칭송하며 각별히 사랑했던 옛 문인 묵객들은 시로 또는 그림 등으로 매화에 대한 그들의 감성과 아취를 나타내었다. 특히 매화의 아름다운 정경을 제대로 느끼기엔 은은한 달빛이 쏟아지는 한 밤의 고요하면서도 적막한 풍치를 제일로 여겼다.

여기서는 조선의 매화 그림에서 가장 빼어난 작품 중 하나로 일컫고 있으며 우리 오만 원권 화폐의 뒷면 도안으로 사용하고 있는 설곡 어몽룡(雪谷 魚夢龍, 1566~1617)의 [월매도(月梅圖)]를 통하여 그의 삶과 예술세계를 더듬어 보고자 한다.

나라 제일의 매화 그림 솜씨

설곡의 부친 행장(行狀)에는 설곡이 사헌부감찰(정6품)에 재직하고 있는 것으로 되어 있고 [선조실록(宣祖實錄)] 에는 진천현감(鎭川縣監)을 제수하는 기사(1604년 8월)가 있는 것으로 보아 설곡은 관직을 겸하면서 그림을 그린 선비화인이었음을 짐작할 수 있다.

조선 후기 이긍익(李肯翊)이 저술한 [연려실기술별집(燃藜室記述別集)]에서는 그를 “매화를 그리는 데는 우리나라 제일이요, 먹을 짙게 쓰는 흠이 있으나 소담하고 필력이 웅건하며 기고(奇古)하다.”고 상찬하고 있다.

또한 이수광의 지봉유설에서는 “지난해 명나라 장수 양경리(揚經理, 즉 楊鎬)가 설곡의 매화 그림을 보고 그림의 격조가 매우 높으나 다만 꽃이 아래로 향하는 것이 없는 것이 흠이다.”라고 하면서 그의 그림 솜씨를 높이 사면서도중국의 보편적인 매화 그림에서 꽃들이 수면(水面) 즉 아래를 향하는 것과 배치됨을 지적하고 있다. 이를 다른 측면에서 보면 그만큼 설곡의 그림이 우리 정취에 기반한 독창성을 지니고 있다고 할 수 있겠다.

이 외에도 그림과 글씨에 능했던 미수 허목은 그의 [포도첩기(葡萄帖記)]에서 “모든 예술의 묘법은 전념하지 않으면 얻을 수 없는 법이다. 예컨대 설곡의 매화 그림, 황집중(黃執中)의 포도 그림, 석양공자(石陽公子) 즉 이정(李霆)의 대나무 그림은 모두 한 가지 예술에 전념하여 당시에 이름을 얻었는데, 이 몇 사람들 뒤에는 그 묘법을 전하는 자가 오랫동안 나오지 않았다.”고 했다. 이렇듯 설곡의 매화,황집중의 포도, 이정의 대나무 그림을 당대 제일로 평가하고 있으며 후세 사람들은 이들 삼인을 조선 중기의 삼절(三絶)로 꼽고 있다.

조선 후기 이긍익(李肯翊)이 저술한 [연려실기술별집(燃藜室記述別集)]에서는 그를 “매화를 그리는 데는 우리나라 제일이요, 먹을 짙게 쓰는 흠이 있으나 소담하고 필력이 웅건하며 기고(奇古)하다.”고 상찬하고 있다.

또한 이수광의 지봉유설에서는 “지난해 명나라 장수 양경리(揚經理, 즉 楊鎬)가 설곡의 매화 그림을 보고 그림의 격조가 매우 높으나 다만 꽃이 아래로 향하는 것이 없는 것이 흠이다.”라고 하면서 그의 그림 솜씨를 높이 사면서도중국의 보편적인 매화 그림에서 꽃들이 수면(水面) 즉 아래를 향하는 것과 배치됨을 지적하고 있다. 이를 다른 측면에서 보면 그만큼 설곡의 그림이 우리 정취에 기반한 독창성을 지니고 있다고 할 수 있겠다.

이 외에도 그림과 글씨에 능했던 미수 허목은 그의 [포도첩기(葡萄帖記)]에서 “모든 예술의 묘법은 전념하지 않으면 얻을 수 없는 법이다. 예컨대 설곡의 매화 그림, 황집중(黃執中)의 포도 그림, 석양공자(石陽公子) 즉 이정(李霆)의 대나무 그림은 모두 한 가지 예술에 전념하여 당시에 이름을 얻었는데, 이 몇 사람들 뒤에는 그 묘법을 전하는 자가 오랫동안 나오지 않았다.”고 했다. 이렇듯 설곡의 매화,황집중의 포도, 이정의 대나무 그림을 당대 제일로 평가하고 있으며 후세 사람들은 이들 삼인을 조선 중기의 삼절(三絶)로 꼽고 있다.

우리의 색감과 정서로 그린 달빛 속 매화

어스름한 달빛이 화폭을 가득히 메우고 있다. 밑동이 잘려 나간 매화나무는 오랜 세월을 모진 풍파에 시달린 양 늙은 가지가 세차게 꺾였다. 중앙에 힘차게 뻗어 올린 두 줄기 가지가 매우 이채로우며 뾰족한 가지 한 편으로 둥근 달이 말없이 비켜 있다. 보석같이 피어오른 꽃봉오리들은 새순에 점점이 얹혔다.

늙은 둥치는 마른 먹을 활용한 구륵법(鉤勒法)으로 빠른 붓질을 통해 강렬한 인상을 주는 반면 중앙의 두 줄기는 담묵을 활용한 몰골법(沒骨法)을 사용해 세련된 선질을 원숙하게 구사했다. 둥근 달은 직접 채색하지 않고 주변 구름을 은은히 선염해 달을 표현하는 탁월법(托月法)으로 그렸다. 꽃봉오리는 정면에서 보면 ‘*’ 형을 띠고 암술은 달팽이 뿔 모양으로 두 개가 솟아 있으며 꽃받침은 ‘정(丁)’ 자형으로 대부분 하늘을 향하고 있는 독특하면서도 개성적인 표현이다.

늙은 가지에서 인생의 늙고 병들어 감을 나타내고 힘차게 솟은 새순과 아리따운 꽃으로 젊음과 청춘을 대비시킴으로써 매화의 끈질긴 생명력을 독창적으로 표현하고 있으며 예리한 가지 끝에 걸쳐 놓은 둥근달은 날카로움과 원만함을 함께 어우러지게 했다. 농묵으로 활달하게 찍은 태점(苔點)은 동적인 느낌을 강하게 불러오며 달빛 아래 펼쳐놓은 시원한 여백은 시적인 운치를 한없이 펼치고 있다.이렇듯 설곡의 ‘월매도’는 조선 선비의 청렴한 절개와 기품을 상징할 뿐만 아니라 우리의 서정과 정취를 만끽할 수 있는 개성적이면서도 참신한 작품이라 아니할 수 없다.

늙은 둥치는 마른 먹을 활용한 구륵법(鉤勒法)으로 빠른 붓질을 통해 강렬한 인상을 주는 반면 중앙의 두 줄기는 담묵을 활용한 몰골법(沒骨法)을 사용해 세련된 선질을 원숙하게 구사했다. 둥근 달은 직접 채색하지 않고 주변 구름을 은은히 선염해 달을 표현하는 탁월법(托月法)으로 그렸다. 꽃봉오리는 정면에서 보면 ‘*’ 형을 띠고 암술은 달팽이 뿔 모양으로 두 개가 솟아 있으며 꽃받침은 ‘정(丁)’ 자형으로 대부분 하늘을 향하고 있는 독특하면서도 개성적인 표현이다.

늙은 가지에서 인생의 늙고 병들어 감을 나타내고 힘차게 솟은 새순과 아리따운 꽃으로 젊음과 청춘을 대비시킴으로써 매화의 끈질긴 생명력을 독창적으로 표현하고 있으며 예리한 가지 끝에 걸쳐 놓은 둥근달은 날카로움과 원만함을 함께 어우러지게 했다. 농묵으로 활달하게 찍은 태점(苔點)은 동적인 느낌을 강하게 불러오며 달빛 아래 펼쳐놓은 시원한 여백은 시적인 운치를 한없이 펼치고 있다.이렇듯 설곡의 ‘월매도’는 조선 선비의 청렴한 절개와 기품을 상징할 뿐만 아니라 우리의 서정과 정취를 만끽할 수 있는 개성적이면서도 참신한 작품이라 아니할 수 없다.

매화 감상

요즈음 봄의 전령이라는 매화의 개화 소식이 남녘에서부터 전해오기 시작했다. 매화 감상에는 군락으로 핀 매화의 화려함을 보는 것보다는 한두 그루 소박하게 서 있는 고매(古梅)를 대하며 내밀한 마음을 나누어보는 것이 제격인 것 같다. 세월을 견디며 갖가지 모습으로 휘거나 굽은 가지에 켜켜이 쌓인 세월만큼이나 두터워진 껍질에다 푸른 이끼까지 얹혀있음에도 청아한 꽃망울을 터뜨리는 등 누구도 흉내 낼 수 없는 자태야말로 고매의 품격이 아닌가. 지리산 단속사 ‘정당매’가 최고령을 자랑한다면 음력 섣달에 핀다는 순천의 ‘납월매’, 천년고찰 화엄사의 ‘화엄매’, 홍매의 아름다움을 간직한 장성 백양사의 ‘고불매’, 백매와 홍매가 어우러지는 순천 선암사의 ‘선암매’가 대표적인 고매로 잘 알려져 있다.

일생을 매화 그림에 천착하면서 유난히 달빛 속 매화를 사랑했던 설곡 어몽룡. 그가 남긴 주옥같은 작품들은 엄동설한의 매서움을 인내하고 터뜨리는 한 송이 붉은 꽃망울의 그윽한 향기만큼이나 우리들의 가슴을 적신다.

일생을 매화 그림에 천착하면서 유난히 달빛 속 매화를 사랑했던 설곡 어몽룡. 그가 남긴 주옥같은 작품들은 엄동설한의 매서움을 인내하고 터뜨리는 한 송이 붉은 꽃망울의 그윽한 향기만큼이나 우리들의 가슴을 적신다.