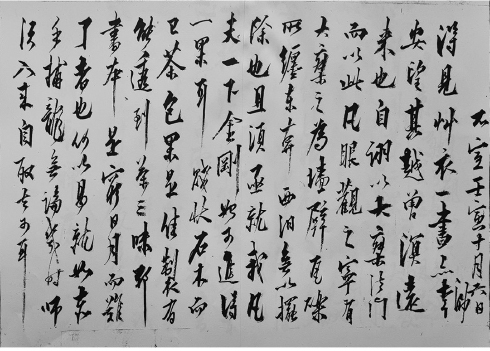

추사 김정희가

초의선사에게 보낸 간찰

해학과 정이 넘치는 금란지교의 옛 편지

금처럼 단단하면서도 난초처럼 향기로운 우의를 지속적으로 나누는 사이를 금란지교(金蘭之交)라 일컫는데 조선 후기 추사 김정희(秋史 金正喜, 1786~1856)와 초의선사(草衣禪師, 1786~1866) 간의 우의를 말할 때 어김없이 인용될 정도로 이들 두 사람의 우의가 깊었다. 남부럽지 않은 경화사족으로 태어난 추사가 영조의 사위가 되는 월성위의 가통을 잇는 증손자로 입양되어 학문과 글씨로 한 시대를 풍미하였다면, 초의는 전남 무안에서 평민의 후손으로 태어나 15세에 나주의 운흥사에서 출가해 불도를 수행한 일개 선사에 지나지 않았지만 학문의 깊이만큼은 남달랐다. 동갑내기인 두 사람은 만남의 횟수는 적었지만 서로 서신을 주고받으며 평생토록 우의를 이어갔다. 여기서는 추사가 제주 유배 시절 초의에게 보낸 간찰을 살펴보면서 추사의 생활 속 글씨 예술과 두 사람 간 교유의 정을 더듬어 보고자 한다.

필연과 같은 두 사람의 만남

일상에서도 빛나는 서예술

보낸 편지 글이다.

초의가 보낸 한 편의 서찰을 얻어도

다행스러우니 어찌 파도가 층층이

이는 바다를 넘어서 멀리 오기를 바라겠소.

중략 (대승의 법문을 하는 그대가 바빠서

그것을 벗어나지 못하니)

모쪼록 나 같은 범부에게 와서

금강저(金剛杵)를 한 번 얻어맞아야만

비로소 하나의 성과를 얻지 않겠소.

차(茶) 포장은 과히 아름다웠으며 차

삼매(三昧)의 경지를 능히 얻은 듯하오.

중략 (글씨는 오랜 세월을 해도

이루어지기 어려운데)

어느 때를 따지지 말고 선사가 오셔서

스스로 취하여 가는 것이 좋을 것이오.

다 펼치지 못함.

— 임인년(壬寅年, 1842, 헌종8) 10월 6일에 씀