철도과학

기차의 바퀴는 레일 밖으로 빠지지 않을까?

철도는 인류가 발명한 효율적인 이동 수단 중 하나로 손꼽힌다. 거대한 열차가 매끄러운 레일 위를 거침없이 질주하는 모습에는 수많은 물리 법칙과 공학적 치밀함이 숨어 있다. 당연하게만 여겼던 철도 운행 속에 녹아 있는 과학 이야기를 알아본다.

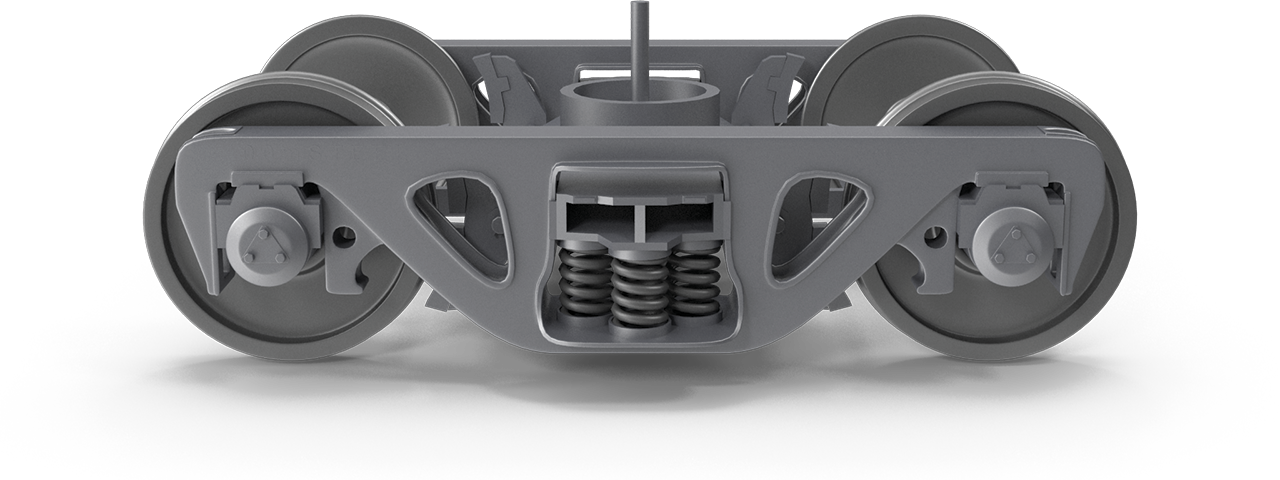

기차 바퀴의 기하학적 설계

거대한 기차가 강철 레일 위를 달리면서도 쉽게 탈선하지 않는 이유는 바퀴와 레일이 정밀하게 상호작용하기 때문이다. 단순히 바퀴에 ‘턱’이 있어서 빠지지 않는 원리를 설명하기에는 그 안에 담긴 과학이 훨씬 복합적이다.

많은 사람이 기차 바퀴(차륜)가 원통형이라고 생각하지만, 실제로는 안쪽 지름이 크고 바깥쪽으로 갈수록 지름이 작아지는 원뿔대 형태에 가깝다. 철도에서는 이런 형태를 ‘답면 구배(Tread Gradient)’라고

부른다. 이 구배(기울기)의 미세한 차이가 열차의 주행 안정성과 곡선 통과 성능을 좌우한다.

이 점이 자동차와 기차의 큰 차이 중 하나다. 자동차는 곡선 구간에서 좌우 바퀴의 회전수를 다르게 만들어 주는 장치가 있다. 반면 기차는 두 바퀴가 하나의 차축에 고정되어 있어 기본적으로 같은 속도로 회전해야 한다.

그렇다면 기차는 어떻게 곡선을 자연스럽게 돌 수 있을까? 그 역할을 하는 것이 답면 구배다.

기차가 곡선 구간에 진입하면 원심력 때문에 차체가 바깥쪽으로 밀리는 경향이 생긴다. 이때 바깥쪽 레일에는 바퀴의 지름이 큰 쪽이 더 많이 닿고, 안쪽 레일에는 지름이 작은 쪽이 더 많이 닿는다. 지름이 큰 쪽은 한

바퀴를 굴러도 더 먼 거리를 이동하고, 지름이 작은 쪽은 상대적으로 짧은 거리를 이동한다. 결과적으로 바퀴의 회전수를 따로 조절하지 않아도 열차는 곡선을 통과하는 데 필요한 이동 거리 차이를 스스로 만들어 낸다.

이런 성질을 자기 조향(Self-steering)이라고 한다.

답면 구배는 직선 주행에서도 중요하다. 열차가 어떤 이유로 한쪽으로 치우치면, 치우친 방향의 바퀴는 지름이 큰 쪽이 레일에 닿아 더 멀리 가려 한다. 반대쪽은 지름이 작은 쪽이 닿아 상대적으로 덜 가려 한다. 이

거리 차이가 자연스러운 복원력으로 작용해 열차는 다시 선로 중앙을 찾게 된다.

레일의 높낮이와 기울기

바퀴의 모양만큼이나 이를 받아주는 레일의 설계도 치밀해야 한다. 곡선 구간에서 바퀴의 자기 조향만으로 모든 상황을 안정적으로 감당하기는 어렵다. 수백 톤에 이르는 열차가 높은 속도로 곡선을 통과할 때는 바깥쪽으로 작용하는 힘이 크게 증가하기 때문이다.

이를 보완하기 위해 철도는 곡선 구간의 바깥쪽 레일을 안쪽보다 약간 높게 설치하는 캔트(Cant)를 적용한다. 선로가 안쪽으로 기울어져 있으면 열차도 자연스럽게 안쪽으로 기운다. 그 결과 중력이 원심력의 일부를 상쇄해 열차는 속도를 크게 줄이지 않아도 비교적 부드럽게 곡선을 통과할 수 있다.

레일에는 또 하나의 미세한 비밀이 숨어 있다. 레일은 지면에 수직으로 완전히 서 있는 것이 아니라 원뿔대형 바퀴와 접촉이 잘 이루어지도록 안쪽으로 약간 기울어진 형태인 레일 경사가 적용되어 있다. 레일 경사가 있으면 바퀴와 레일이 더 넓은 면적으로 접촉해 하중이 고르게 분산된다. 그만큼 레일의 마모와 파손 위험이 줄고 주행 안정성도 높아진다.

철도의 마지막 보루 플랜지

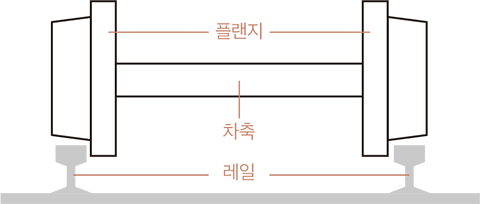

답면 구배가 주행을 안정화하는 ‘기능적 장치’라면, 물리적으로 탈선을 막는 마지막 장치는 플랜지(Flange)다. 기차 바퀴의 안쪽 면에는 레일의 머리 부분보다 아래로 돌출된 테두리가 있는데, 이것이 플랜지다.

일반적인 직선 주행에서는 답면 구배 덕분에 플랜지가 레일에 거의 닿지 않는다. 그러나 강풍, 선로의 미세한 뒤틀림, 급격한 곡선 진입 등으로 열차가 궤도를 벗어나려는 상황이 생기면 플랜지가 레일의 안쪽 면과

접촉한다. 이 접촉은 차륜이 더 바깥으로 넘어가려는 움직임을 물리적으로 제어해, 차체가 궤도 안쪽에 머물도록 돕는다. 즉 플랜지는 예외 상황에서 열차의 이탈을 막아 주는 최후의 보루다.

기차 바퀴 구조